Europas Stromnetze sind zu schwach, um regionale Leistungsüberschüsse aus Erneuerbaren Energien effizient zu nutzen. Vor allem grenzüberschreitende Kuppelleitungen sind den Anforderungen der Energiewende nicht gewachsen. Der zweite Teil der Serie Netzausbau zeigt, wie ein adäquater Ausbau mehr Versorgungssicherheit, niedrigere Kosten und weniger Emissionen ermöglicht.

Das Ziel ist klar: Um das Jahr 2050 sollen in der Europäischen Union mindestens neun von zehn Kilowattstunden Strom aus Erneuerbaren Energien stammen. Klar ist aber auch, dass das nur funktionieren wird, wenn alle an einem Strang ziehen. Oder besser: an einem Netz hängen.

Die Hauptquellen Erneuerbarer Energie – Wind und Sonne – richten sich nun einmal nicht nach dem Bedarf der Verbraucher. Eine weitgehend konstante Versorgung mit regenerativem Strom dürfte möglich sein, wenn ein Ausgleich über Regionen- und Ländergrenzen hinweg stattfindet. Frei nach dem Motto: Irgendwo weht immer Wind, irgendwo scheint immer die Sonne. Und: Je größer das verbundene Gebiet, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Stromversorgung steht.

Doch stimmt diese These? Das hat der Deutsche Wetterdienst untersucht. Die Experten gingen der Frage nach, wie oft Wind- und Solarkraftwerke zwischen 1995 und 2015 wetterbedingt über einen Zeitraum von 48 Stunden weniger als zehn Prozent ihrer Nennleistung – das ist die betriebsoptimierte Höchstleistung – produzierten. Die Anfang 2018 veröffentlichte Studie zeigt, dass dieser Fall innerhalb Deutschlands zweimal pro Jahr eingetreten ist. Auf Europa bezogen aber wäre in den betrachteten zehn Jahren nur ein einziges Mal ein solcher Engpass aufgetreten.

Das hört sich vielversprechend an. Aber: Bisher sind die europäischen Übertragungsnetze nicht geeignet, die dafür notwendigen Strommengen zu transportieren. Ein leistungsfähiges europäisches Übertragungsnetz ist also dringend notwendig. Laut einer Untersuchung der Technischen Universität München (TUM) könnte dies den Beitrag von Wind- und Solarenergie zur Stromversorgung von 60 Prozent auf über 85 Prozent anheben.

EU-Pläne zum freien Strommarkt

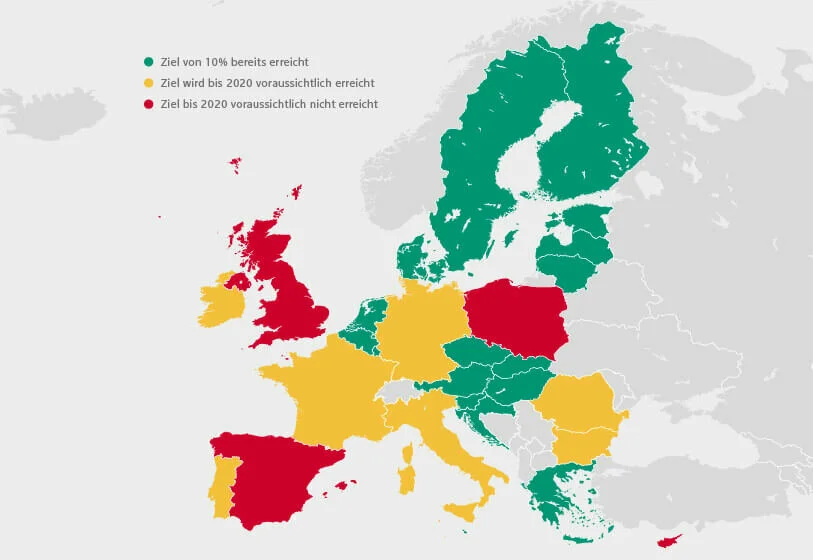

Im Jahr 2015 hat die EU das Ziel ausgeben, dass bis 2020 alle Mitgliedstaaten durch grenzüberschreitende Kuppelleitungen, auch Interkonnektoren genannt, so gut vernetzt sein sollen, dass jederzeit mindestens zehn Prozent der dort installierten Leistung in andere Länder transportiert werden können. Die EU-Binnenstaaten erfüllten diesen Wert schon damals. Unter der Schwelle lagen ausschließlich Insel- und Halbinselstaaten – wie Großbritannien und Spanien – sowie Länder an der EU- Ostgrenze: Rumänien, Polen und die baltischen Staaten.

Ausreichend Interkonnektoren sind aber nur die halbe Miete. Das macht die Situation in Deutschland deutlich: In windigen Phasen im Norden müssen dort immer wieder Windkraftanlagen gedrosselt werden, weil der produzierte Strom nicht schnell genug Richtung Süden abfließen kann. Dies ist weder innerhalb Deutschlands, noch über Nachbarländer möglich – obwohl entsprechende Kuppelleitungen etwa in die Benelux-Staaten existieren. Die Nachbarn machen ihre Interkonnektoren im Zweifelsfall allerdings dicht, um ihre eigenen Übertragungsnetze vor Überlastung zu schützen.

Vom Anspruch der EU-Kommission, das volle Potenzial der Regenerativen auszuschöpfen, indem Energie innerhalb der Union „ohne jegliche technischen oder regulatorischen Hindernisse“ fließt, ist man also noch weit entfernt. Meilenweit sogar.

110 EU-geförderte Projekte für den Stromsektor

Immerhin: Es tut sich etwas. Allein Großbritannien plant, die Kapazität seiner grenzüberschreitenden Leitungen von derzeit vier Gigawatt (GW) auf 11,7 GW auszubauen. Derzeit ist das Vereinigte Königreich mit Irland, Frankreich und den Niederlanden verbunden. Bis 2022 soll es solche Kuppelleitungen auch nach Norwegen, Dänemark, Deutschland und Belgien geben.

Wenn die Regierung in London den Strombedarf Großbritanniens für 2025 richtig schätzt, könnte das Land allein damit mehr als ein Fünftel seines Bedarfs importieren. Das hat die Tageszeitung „The Guardian“ errechnet. Aber es stehen noch weitere Interkonnektoren zur Debatte, darunter auch einer nach Island.

Aber nicht nur auf der Insel macht man ernst. Bis 2030 sollen alle EU-Staaten 15 Prozent ihrer Erzeugungskapazität exportieren können. EU-weit werden etliche Hoch- und Höchstleistungstrassen gebaut und geplant. Eine 2017 veröffentlichte Liste enthält 110 Projekte zum Netzausbau, darunter auch einige regionale Smart Grids.

Ausbau dürfte die preiswertere Option sein

All das wird viel Geld Kosten. Die EU-Kommission beziffert den Investitionsbedarf allein zwischen 2014 und 2020 auf 140 Milliarden Euro. Der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E geht in seiner Studie „Completing the Map“ sogar von einem Investitionsbedarf von jährlich zwölf Milliarden Euro bis 2040 aus.

Noch teurer dürfte es allerdings sein, nicht zu handeln. Auch diese Summe haben die Fachleute berechnet: Sie liegt dreimal so hoch. Zu dieser Schätzung gelangen sowohl die bereits erwähnte Analyse der Technischen Universität München (TUM) als auch die ENTSO-E-Studie. Die Gründe sind naheliegend: Ohne entsprechende Verbindungen müssen konventionelle Kraftwerke in einem Land hochgefahren werden, während der Nachbar Wind- und Solaranlagen drosselt oder gar Strom „vernichtet“.

Im Jahr 2040, so ENTSO-E, könnte in der EU aus diesen Gründen eine Strommenge „auf dem Müll landen“, die dem Jahresverbrauch der Benelux-Staaten entspricht. Und Strom könnte auf der einen Seite der Grenze sechsmal so viel kosten, wie auf der anderen.

Mehr Wettbewerb für niedrigere Strompreise

Um das zu verhindern, schlägt der Verband allein bis 2030 166 Leitungen und 15 Großspeicher mit einem Investitionsvolumen von 114 Milliarden Euro vor Die durchschnittliche Jahresersparnis dadurch schätzt der Verband ENTSO-E bis zum Jahr 2030 auf zwei bis fünf Milliarden Euro.

Von derartigen Maßnahmen dürften laut TUM-Studie nicht nur Betreiber von erneuerbaren Erzeugungsanlagen profitieren: Wenn die Einspeisung der Regenerativen – über das größere Einzugsgebiet betrachtet – weniger fluktuiert, könnten auch konventionelle Kraftwerke konstanter und häufiger unter Volllast, ergo effizienter, laufen.

Schöner Nebeneffekt: Die verbesserte physische Handelbarkeit des Stroms würde den Wettbewerb zwischen den Erzeugern in der gesamten EU erhöhen. Und je mehr Anbieter miteinander im Wettbewerb stehen, umso eher sind sie gezwungen, ihre Kostenvorteile an die Konsumenten weiterzugeben.

In der Serie „Netzausbau“ beleuchtet der en:former technische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen sowie Initiativen und Innovationen, um diese zu bewältigen. Im nächsten Teil widmet sich die Serie den bürokratischen, technischen und gesellschaftlichen Hürden, die einem raschen Netzausbau im Weg stehen, und welche Maßnahmen die Politik dem entgegensetzen will. Danach präsentiert der en:former technische Ansätze, den Netzausbau zu beschleunigen.

Bildnachweis: Comaniciu Dan, shutterstock.com